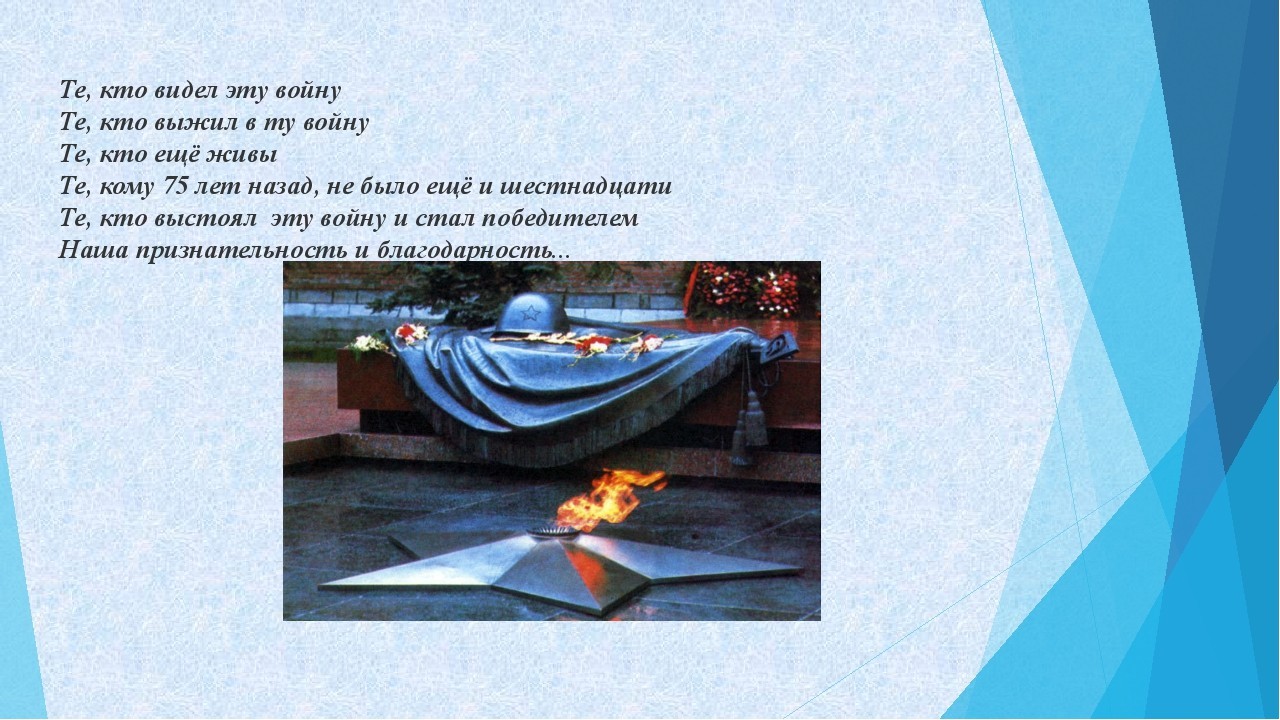

Смоленское сражение – одна из самых крупномасштабных оборонительно-наступательных операций армии Советского Союза против армии Германии в период Великой Отечественной войны.

Операция проводилась на территории Смоленска и ближайших городов. Смоленское сражение, несмотря на свое название – не единичное столкновение между двумя армиями, а целый комплекс из крупных и небольших битв на территории Западного фронта. В целом, принято выделять несколько основных столкновений в ходе операции «Смоленское сражение»:

- Бобруйское сражение;

- Великолукское сражение;

- Гомельская оборонительная операция;

- Духовщинская операция;

- Ельнинская операция;

- Оборона Могилева;

- Оборона Полоцка;

- Оборона Смоленска;

- Рославль-Новозыбковская операция;

Основной целью Смоленской операции, было не допустить прорыв противника в сторону московского стратегического направления, тем самым дав возможность СССР тщательнее организовать оборону столицы и не позволить фашистам взять город.

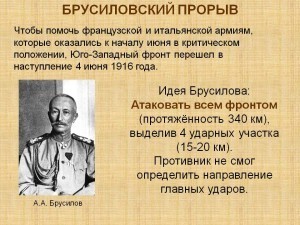

В июле 1941 года, немецкое командование поставило перед своей армией задачу – окружить и захватить советские войска, находящиеся на территории Западного фронта (Западная Двина, Днепр, Витебск, Орша, Смоленск). Это было необходимо для того, чтобы открыть путь гитлеровской армии к Москве. Для выполнения операции, была направлена группа «Центр», в которую входило сразу несколько крупных и хорошо оснащенных армий под командованием генерала-фельдмаршала Т. Фон Бока.

Советскому командованию стало известно о планах Гитлера, поэтому был издан приказ немедленно начать подготовку собственной оборонительно-наступательной операции, которая должна была защитить путь в Москву и оттеснить немцев дальше от Смоленска и линии фронта. Для этих целей в конце июня на среднем течении Двины и Днепра, были выставлены несколько советских армий, которые стали частью единого Западного фронта под командованием С.К. Тимошенко.

Также советские солдаты были отправлены в несколько других стратегически важных точек, однако добраться туда вовремя не смогли. К сожалению, подготовка обороны началась слишком поздно, поэтому к началу операции советская армия оказалась разрозненной, единой линии обороны не было создано, в ней были существенные бреши, что позволяло немцам нанести более точный удар по слабым местам и пошатнуть оборону.

Немецкие войска дошли до Смоленска также не в полном составе – часть армии была задержана боями в Белоруссии. Однако даже эта задержка не смогла существенно повлиять на расстановку сил – немецкая армия практически в четыре раза превышала советскую, более того, немцы обладали самой современной техникой в большом количестве, а также современным оружием.

Первое нападение случилось 10 июля 1941 года, когда немецкая армия начала наступать на правом крыле и в центре Западного фронта. Группа наступавших состояла из 13 пехотных, 9 танковых и 7 моторизированных дивизий, что было в несколько раз больше, чем смогла на тот момент предоставить советская армия. Нападение завершилось полным прорывом советской обороны, что позволило немецким войскам уверенно двинуться в сторону Могилева. Могилев также был захвачен в кратчайшие сроки, а следом за ним Орша, часть Смоленска, Ельни и Кричев. Советская армия не только несла потери и проигрывала операцию, но также потеряла ряд дивизий, которые оказались в немецком окружении.

21 июля советская армия получила подкрепление и могла участвовать в боях практически на равных. В это же время, командование сообщило о начале контрнаступления – советские войска совершили неожиданное нападение на немецкую ставку, завязался ожесточенный бой.

К сожалению, разгромить немецкую армию в этот раз не удалось, однако советским солдатам удалось существенно сломить немецкое сопротивление и фактически заставить армию Гитлера отступить. С этого момента немцы из атакующих превратились в обороняющихся, а инициатива была в руках командования армией СССР. Несколько советских армий были реорганизованы для создания более мощного фронта.

8 августа картина снова изменилась. Немцы опять перешли в наступление в районе Центрального и Брянского фронтов. Это было необходимо для того, чтобы обезопасить немецкую армию от советской угрозы и обеспечить возможность для более широкого и открытого наступления. Немцам удалось добиться отступления советской армии, однако позже выяснилось, что это был лишь стратегический ход, который позволил СССР подтянуть новые силы в отдаленных районах. 17 августа СССР снова начал наступление на немецкие войска, которое закончилось огромными потерями для последних.

В течение всей компании, расстановка сил то и дело менялась, а инициатива переходила из рук СССР в руки Германии, однако немецкая армия с каждым днем несла все большие потери, в то время как советские войска были в более выгодном положении. В результате, 8 сентября 1941 года СССР удалось полностью ликвидировать фашистскую угрозу на этом направлении и обезопасить пути к Смоленску и, соответственно, Москве с Запада.

Несмотря на протяженность военных действий, а также численное и техническое превосходство фашистов, СССР все же удалось защитить Смоленск, пусть и числом огромных человеческих потерь. Победа под Смоленском сорвала дальнейшие планы немецкого командования, что позволило СССР завоевать преимущество и время для организации армии.

Важен тот факт, что победа под Смоленском позволила выиграть время для организации защиты и обороны Москвы, которая была главной целью немцев.

Июль 8th, 2016

Июль 8th, 2016  ОСЗН

ОСЗН